制度创新的生命力,最终要经受市场实践的检验。

截至5月7日,依托18A规则登陆资本市场的70家生物科技公司(此类公司以下简称18A公司)和依托18C规则上市的3家公司(此类公司以下简称18C公司),经营数据上已实现量质并举。

Wind数据显示,64家18A公司在2024年取得了营业收入,其中信达生物、百济神州、康方生物等10家头部企业年度营收突破10亿元。这些兼具研发实力与商业化能力的公司,不仅验证了上市规则与产业周期的适配性,更成为香港特区资本市场服务实体经济高质量发展的鲜活注脚。

从业绩的成长性来看,18A公司在过去几年中取得了很大进步,尤其是一些头部企业在近年实现了跨越式发展。以2024年营业收入最高的4家18A公司——即信达生物、复宏汉霖、百济神州和康方生物为例,它们在2021年的营业收入分别为42.70亿元、16.82亿元、75.89亿元和2.26亿元,到2024年则分别增长至94.22亿元、57.24亿元、272.14亿元和21.24亿元。

如果说营收增长印证了企业的市场开拓能力,那么盈利能力的持续改善则彰显其经营质效的全面提升。

2024年,9家18A公司实现了盈利,这些公司分别是复宏汉霖、康宁杰瑞制药-B、归创通桥-B、博安生物、先瑞达医疗-B、东曜药业-B、百奥赛图-B、和誉-B与和铂医药-B。

尽管在2024年实现盈利的18A公司数量还不算多,但较2021年的2家、2022年的1家、2023年的4家明显增长。更值得关注的是,复宏汉霖与和铂医药-B在2024年是连续第二年盈利,先瑞达医疗-B在2024年已是连续第三年实现盈利。随着百济神州、信达生物等龙头公司有望在2025年加入盈利阵营,“18A板块”正迎来价值重估的临界点。

对于生物科技公司而言,成功往往更需要时间的沉淀。十年磨一剑的过程中,充足的现金储备既是抵御风险的“生命线”,更是把握战略机遇的“弹药库”。

Wind数据显示,在头部18A公司中,截至2024年末,现金及现金等价物、其他短期投资(Wind财务指标)、其他长期投资(Wind财务指标)合计超过20亿元的公司有10家,包括百济神州、信达生物、康方生物、诺诚健华等。其中最高的是百济神州,相关数值达到约188.87亿元。通过融资、BD(商务拓展)、产品商业化落地等途径,头部18A公司均已积累了一定的现金储备,更多的公司也开始拥有了“自我造血”功能。

在估值方面,18A公司正步入价值发现新阶段。Wind数据显示,截至2025年5月7日,18A公司中有56家企业最近一年内股价涨幅为正,9家企业实现股价翻倍。再将时间线拉长,科伦博泰生物-B、康方生物目前的股价已经较发行价累计上涨超4倍。这些“牛股”的诞生,既得益于重磅产品商业化放量,更反映出市场对具备“研(发)(生)产销(售)”全产业链能力企业的重新定价。

从营收放量、盈利改善到估值修复,18A公司的进阶之路印证了港交所制度设计与产业规律的深度契合。

港交所针对科技公司IPO的制度创新,仍在散发着相当大的吸引力。

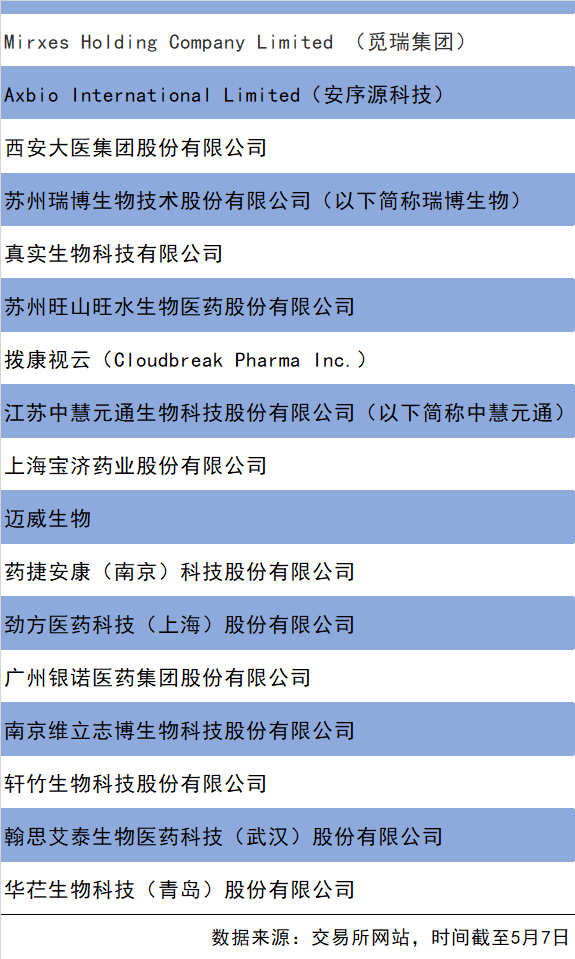

记者梳理发现,除已上市的公司外,截至5月7日有17家拟上市公司以18A上市规则递表港交所(如下图)。

制度创新的外延也在持续拓展。自18C规则落地以来,晶泰控股(AI制药领域)、黑芝麻智能(自动驾驶芯片领域)、越疆(协作机器人领域)3家硬科技企业成功登陆港交所。截至5月7日,希迪智驾(湖南)股份有限公司、云迹科技等3家企业正排队候审。而在“同股不同权架构”赛道,继找钢集团-W今年3月挂牌后,北京极智嘉科技股份有限公司(物流机器人领域)等3家企业已递表,展现出新经济企业对港股市场上市机制的认可。

这股上市热潮的背后,是港交所“科企专线”等配套服务的持续升级。

今年2月26日,香港特区政府财政司司长陈茂波表示,为进一步协助特专科技公司和生物科技公司筹融资发展业务,特别是对已在内地上市的公司,港交所正积极筹备开通“科企专线”,便利有关企业的上市申请准备工作。香港证券及期货事务监察委员会亦会配合,令申请过程更畅顺。

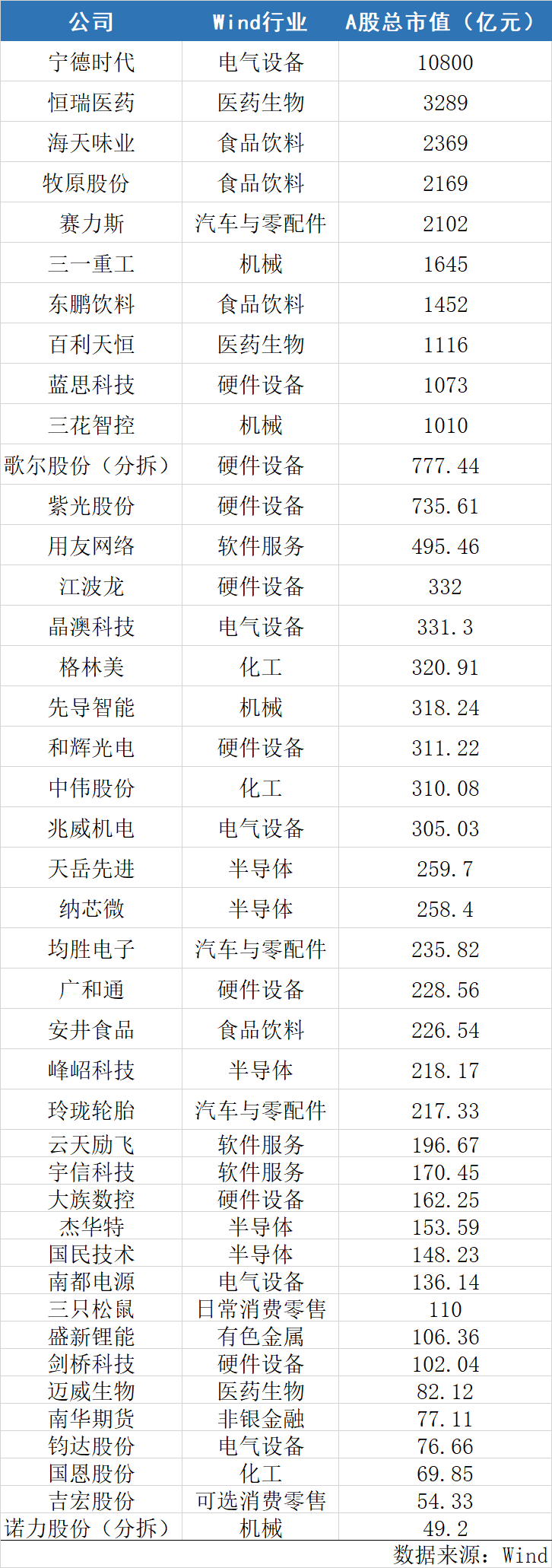

据《每日经济新闻》记者不完全统计,去年以来,已有至少40家A股上市公司披露拟上市港交所的计划,有2家A股上市公司披露拟分拆子公司赴港上市。截至5月8日收盘,上述42家上市公司的A股总市值达到3.46万亿元。

此外,今年以来,A股上市公司赤峰黄金已成功登陆港交所,南山铝业已成功分拆控股子公司南山铝业国际在港交所上市。这种“双市场”战略既为企业拓宽了融资渠道,也推动了香港特区与内地资本市场形成创新要素循环的良性生态。

据港交所官网,港交所上市主管伍洁镟女士表示,“科企专线”将为特专科技公司及生物科技公司在提交上市申请前提供专门的指引,并在这些企业筹备上市的早期阶段为之解答关键问题,帮助其更清楚地了解并满足相关上市规定。

一位不愿具名的券商人士认为,“科企专线”的推出,不仅对拟上市科技公司有吸引力,也可能让一些在审的A股IPO公司在心理上产生动摇。“我们(公司)现在手上就有一些客户,本来准备上市A股的,就转到香港去(上市)了,这里面既有科技类公司,也有非科技类公司。”该人士称。

为帮助特专科技公司及生物科技公司减轻有关风险,港交所将允许拟根据《主板上市规则》第18C章及18A章上市的公司以保密形式提交申请版本。仲量联行评估咨询服务部大湾区拓展总监陈曼艺向记者表示,以保密形式提交上市申请可以使得企业更早提交资料,并更快获得交易所及监管部门的意见,这不仅提升了上市申请的便捷性,更有助于企业及时了解并响应监管要求。因此,此举会进一步吸引公司提交上市申请,并可能使整个上市流程更为高效顺畅。

但记者也注意到,在赴港上市的公司中,有不少是在折戟A股IPO后选择切换市场的。在目前以18A上市规则递表港交所的公司中,就有中慧元通、瑞博生物等5家公司曾冲击过A股IPO。

“港股市场除了接收‘中概股’回归外,很难开发更多的IPO资源,所以必须向内地开拓市场,因此暂时无法登陆A股的企业都会是港股(IPO市场)的(潜在吸纳)对象,而在国家重视科创的环境下,港股也希望吸收更多优质的科技企业,提高港股上市公司的质量。”沈萌向《每日经济新闻》记者分析道。

不过,多位受访人士均认为,目前A股IPO市场不会因为港交所推出“科企专线”而自降门槛。

记者注意到,港交所在过往几年对科技公司的追逐中已取得了实效。根据港交所的数据,新上市规则实施后,新经济公司的募资额占比从2018年的49%,上升至了2023年的72%。新经济公司总市值占比也从2018年的2.7%大幅上升至2023年的24%。

还没有评论,来说两句吧...